大仏開眼供養

752年、孝謙天皇(こうけんてんのう)の時代に

盧遮那仏(るしゃなぶつ)が完成。

開眼供養の盛大な儀式は東大寺大仏殿で催された。

大仏開眼供養の開眼導師をつとめたのはインド僧の菩提僊那(ぼだいせんな)。

仏教音楽を演奏した僧侶は、

林邑僧(りんゆうそう/ベトナム北部の古代史を参考)の仏哲。

林邑楽(ーがく)を伝えた。

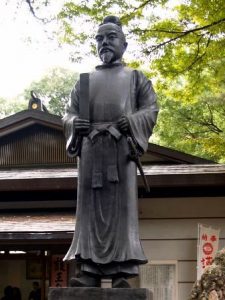

藤原仲麻呂の実権

藤原不比等の孫で、

藤原武智麻呂の息子であり、

光明皇太后の甥にあたる藤原仲麻呂(ふじわらのなかまろ)が

政界で実権を握り始めた。

養老律令の施行

757年、養老律令を施行。

橘奈良麻呂の変

橘諸兄の子、橘奈良麻呂(たちばなのならまろ)は、

藤原仲麻呂の政治が

橘諸兄を引退させるなどして、気に入らなかったので、

757年クーデターを起こそうとしたが、未然に発覚。

これを橘奈良麻呂の変という。

藤原家の基盤が強まり、他の家は衰退した。

淳仁天皇の即位

758年、淳仁天皇(じゅんにんてんのう)が即位。

政権担当者は藤原仲麻呂。

藤原仲麻呂は淳仁天皇のために、

離宮として近江国に保良宮(ほらのみや)を造営する。

儒教的政治

以下を行う。

- 太政官の官職名を唐風化

- 紫微中台の設置

紫微中台

紫微中台(しびちゅうだい)という奈良時代最大の令外官を設定。

光明皇太后の面倒を看るために設置されたものだったが、

実際は太政官の権限を全て奪う役職。

藤原仲麻呂はその長官に就任。

長官職を紫微令、のちに紫微内相といった。

開基勝宝

760年、開基勝宝(かいきしょうほう)という日本最古の金貨を鋳造した。

恵美押勝

藤原仲麻呂は淳仁天皇から唐風名として恵美押勝(えみのおしかつ)という名前を頂いた。

この名前には広く恵みを施す美徳を備え、

強敵にも押し勝つという意味がこめられていた。

そして太政大臣になる。

恵美押勝の乱

光明皇太后の死

760年、光明皇太后が崩御。

ここから恵美押勝の転落がはじまる。

恵美押勝は孤立していく。

道鏡と孝謙太上天皇

孝謙太上天皇は、病気の時に看病してくれ、

さらには呪術によって病気を治した道鏡(どうきょう)に夢中になる。

さらには孝謙太上天皇と、恵美押勝の味方であった淳仁天皇と対立する。

乱

764年、兵をついにあげた。しかし、孝謙太上天皇側の迅速な対応により、恵美押勝は緒戦で敗れる。本拠地の近江国から越前国へ逃げようとしたが殺された。これを恵美押勝の乱、または藤原仲麻呂の乱という。

淡路廃帝

その後、淳仁天皇も皇位を廃されて、淡路へと島流しにあった。淡路廃帝(あわじのはいてい)と呼ばれるようになった。

道鏡の時代

孝謙太上天皇の重祚(=称徳天皇の即位)

764年、孝謙太上天皇は重祚して称徳天皇として即位。

道鏡は称徳天皇に寵愛され、

道鏡もまた、称徳天皇のために河内国に由義宮(ゆげのみや)を造営した。

道鏡のランクアップ

765年に大臣禅寺(だいじんぜんじ)から太政大臣禅寺となり、さらに766年、法王となる。

法王と法皇のちがい

法皇は皇族の親戚が出家したもの。それ以外は異なる。その内皇位まで狙うようになる。

寺院との癒着

765年、道鏡政権は寺院などを除いて開墾禁止。

宇佐八幡神託事件

793年、九州豊前国(大分県)の宇佐八幡神が「道鏡を皇位につけたら天下泰平となる」と告げたと道鏡は言い出した。和気清麻呂が確認しに行ったところ、神託は違ったと報告されて、道鏡の企みは失敗に終わる。なお、和気清麻呂は道鏡により、和気穢麻呂(わけのきたなまろ)と改名させられた上で、大隅へと流された。道鏡失脚後、召還される。

道鏡の失脚

称徳天皇の死後、770年に藤原百川らによって権力を失った下野国薬師寺別当として配流となった。

コメント