縄文時代とは?

縄文時代とは紀元前1万4000年頃から紀元前1000年頃まで続いたと見なされている時代。

縄文土器が日常的に使われていたため、縄文時代と呼ばれる。

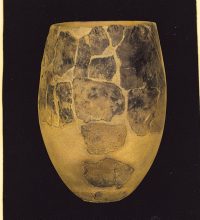

縄文土器とは?

日本人はおよそ1万7000年前頃に土器の作り方を覚えました。

学者が見つけた土器に縄目の文様が入っていたことから、

縄文土器と名づけられました。

縄文時代の6つの区分

縄文時代は、

- 草創期(紀元前1万5000年-紀元前9500年頃)

- 早期(紀元前9500年頃-紀元前5000年頃)

- 前期(紀元前5000年頃-紀元前3500年頃)

- 中期(紀元前3500年頃-紀元前2400年頃)

- 後期(紀元前2400年頃-紀元前1200年頃)

- 晩期(紀元前1200年頃-紀元前400年頃)

の6つの時代区分に分類されます。

従来の定説よりも縄文時代の期間が過去方面に延長されていて、

弥生時代は紀元前300年頃と言われましたが、

縄文時代晩期には西日本では農耕が行われていました。

ということは、

縄文時代はどんぐりと魚と貝と果物と獣だけではなかったのです。

草創期時代(紀元前1万5000年-前9500年頃)

草創期時代の土器には、縄目の縄文ではなく、

- 豆粒文土器

- 隆起線文土器

- 爪形文土器

- 無文土器

が当時のブームの土器です。

地球最古級の土器たちです。

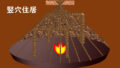

早期

縄文時代も時代がうつり、

尖底土器が流行ります。

土に刺さるタイプの、

合理的な土器です。

縄文時代早期には尖底土器がブームになります。

やっぱり、何度も何度も粘土練ってたら、

土に刺したくなるんですよね。

縄文時代中頃(前期・中期)

縄文時代の前期から中期には、

深鉢形土器が流行っていました。

刺して燃やすよりも、

置いて煮るほうが、

刺したあとの管理が楽だと判断したんでしょうね。

また、この頃は経済的にも時間的にもゆとりがあったのか、

装飾品がクリエイティビティを発揮しています。

自由なアイデアで、文様がどんどん複雑になる。

日本のテレビ業界の

1980年代から1990年代頃と言ってもいいでしょう。

縄文時代終期(後期と晩期)

縄文時代後期から晩期にかけては、

注口土器が流行します。

機能性として注ぎ口を作ったんですね。

縄文晩期を象徴する土器は青森県の亀ヶ岡遺跡にあります。

亀ヶ岡式土器ともいわれます。

この頃の縄文人たちはヤマブドウやキイチゴを、

お酒にして楽しんだとされています。

縄文時代最末期

学会的には晩期の一部ですが、

あえて最末期という分類をしておきます。

最末期には、福岡県の板付遺跡で

夜臼式土器が見つかっています。

夜臼式土器は弥生時代にも渡って見受けられます。

コメント