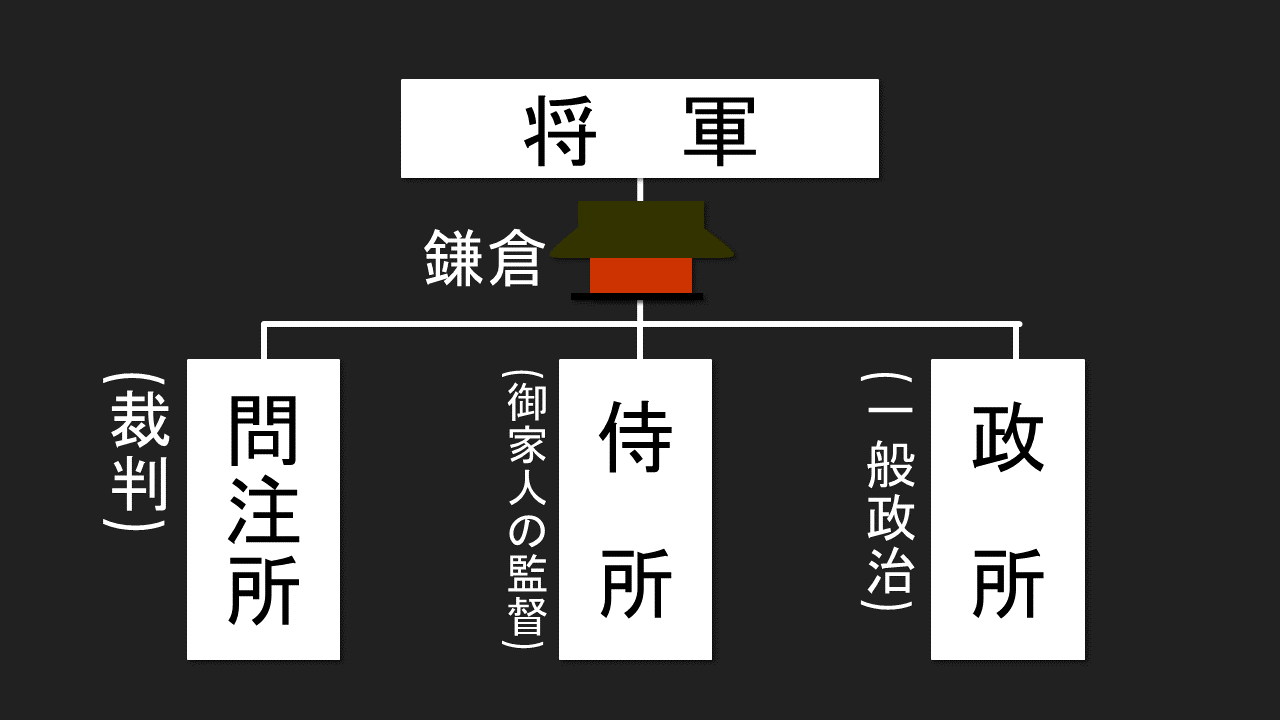

1180年、鎌倉に入った源頼朝は役所づくりをはじめる。

侍所

関東の武士団を御家人として編成するために侍所(さむらいどころ)を設置します。

文字通り侍、つまり、御家人を統率するための役所です。

別当

侍所の長官職を別当(べっとう)といい、

初代別当をつとめたのは、和田義盛(わだよしもり)です。

所司

別当を支えた補佐役を所司(しょし)といいます。

初代侍所所司に就任したのが梶原景時(かじわらかげとき)でした。

十月宣旨と東国沙汰権

源頼朝は東国に新しい政権を作るための基盤として、

なんとしても朝廷に支配権を周知のものとする必要があります。

そこで、京都にアプローチした結果、

後白河法皇から1183年の十月宣旨によって、

東海道と東山道の支配権を認められました。

これを東国沙汰権といいます。

沙汰とは?

「沙汰」というのは歴史用語で支配という意味です。

ex)地獄の沙汰も金次第

「沙汰」というのは歴史用語で支配という意味です。

ex)地獄の沙汰も金次第

公文所

翌1184年には、一般財政を扱う公文所(くもんじょ)を設置しました。

公文所は1191年に政所(まんどころ)に吸収されていきます。

別当

公文所の長官は、別当と呼ばれます。

初代別当には公家出身の大江広元(おおえのひろもと)が就いています。

問注所

裁判事務を担当する問注所(もんちゅうじょ)を1184年設置します。

執事

問注所の長官を執事(しつじ)と呼びます。長官職の呼び方に注意が必要です。

初代問注所執事には、公家出身の三善康信(みよしやすのぶ)が就任しました。

コメント