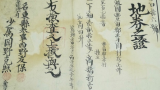

1945年12月9日にGHQによって

農地改革指令が出されました。

五大改革指令のうちの1つ、

経済民主化事業の一環です。

五大改革指令~アメリカとの日本改革~

1945年10月11日に、GHQのマッカーサーは五大改革指令を幣原喜重郎に口頭で伝えます。日本の非軍事化と民主化をすすめるために指令され、全部実現されました。5つの改革とは、女性解放、労働組合の奨励、教育制度改革、圧政撤廃、経済民主化の5つです。これらにより日本は民主国家の道を歩きはじめます。

五大改革指令『経済民主化』

...

参考にしてください。

内容は寄生地主制を除去し、

安定した自作農経営を創出することでした。

地租改正の目的とその理由とその後の影響

...

これも興味がある人は、

ぜひご覧ください。

第一次農地改革

1946年2月から

幣原喜重郎内閣のときに、

農林省により第一次農地改革が推し進められました。

当時の農林大臣は松村謙三(まつむらけんぞう)でした。

この改革は日中戦争期の

1938年に制定された

農地調整法を改正する形をとり、

内地の在村地主の

貸付地保有限度が5町歩に定められました。

しかし、

総司令部からは不十分の烙印を押されてしまいます。

第二次農地改革

1946年10月から1950年7月にかけて実施。

総司令部の勧告案に基づいて、

農地調整法の再改正と、

自作農創設特別措置法の制定によって

進められました。

その当時の内閣は

第一次吉田茂内閣です。

第二次農地改革では、

不在地主の貸付地全部と

北海道以外の在村地主の1町歩を超える部分の

強制買い上げが行われました。

貸付地は解放されましたが、

山林原野は解放されませんでした。

農地改革により、

小作地の80%が解放され、

また、

小作地の総耕作面積にしめる割合は

10%となりました。

農地委員会

農地調整法に基づいて、

市町村・道府県に設立。

小作地の買収・譲渡を調整する機関。

構成は、

地主・自作農・小作農=3:2:5

農協の設立

1946年に

再結成された日本農民組合は、

農地改革によりその使命を終え、

1947年以降は農業経営の支援を目的とした

農業協同組合として各地に設立されました。

ちなみにこの記事を

投稿した

11月19日は農協の日でもあります。

五大改革指令『女性解放』『婦人解放』

...

ちなみに、女性の日も11月19日です。

農地改革の第一次改革と第二次改革のちがいのまとめ

第一次農地改革

- 基本法…農地調整法の改正

- 不在地主(農地付近に地主が住んでいない農地)の小作地の保有…認めない

- 在村地主の小作地保有…5町歩まで

- 譲渡方法…地主と小作人の話し合い

- 農地委員会…地主:自作:小作=5:5:5

第二次農地改革

- 基本法…農地調整法の改正+自作農創設特別措置法

- 不在地主(農地付近に地主が住んでいない農地)の小作地の保有…認めない

- 在村地主の小作地保有…

都府県…1町歩まで 北海道…4町歩まで - 譲渡方法…

農地の超過分に関しては、日本国政府が強制的買上、小作人に安価に転売 - 農地委員会…地主:自作:小作=3:2:5

コメント