江戸幕府は体制を維持させるために、

さまざまな階層を触書や法度、掟を使って統制しました。

今回は、天皇と朝廷と公家への統制を見ていきます。

公家統制

まず、公家を見ていきます。

公家に対しては、

1613年に

公家衆法度5ヶ条(くげしゅうはっと5かじょう)を出しています。

1条…家々の学問に励むこと

2条…行儀法度に背くものは流罪に処すこと

3条…「昼夜之御番」(禁裏小番)を老若ともに怠りなく勤めることで、これらに反する行為があれば、五摂家や武家伝奏からの届けに応じて、武家が流罪などの沙汰をする。…

公家にも色んな人たちがいます。

たとえば、

土御門家は、陰陽道、

白川家と吉田家は神道を専門に研究する家柄でした。

そのように家業としての学問を励めというものです。

因みに、

飛鳥井家と難波家は蹴鞠が家業でしたので、

蹴鞠を毎日欠かさずしろ!

というものでした。

朝廷統制

さらに、朝廷を統制するためにしかれたのが、

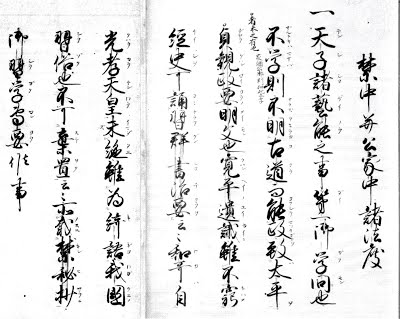

1615年、禁中並公家諸法度(きんちゅうならびにくげしょはっと)です。

後水尾天皇の在位中のことでした。

禁中並公家諸法度の起草者

禁中並公家諸法度を起草したのは崇伝(すうでん)です。

崇伝は以心崇伝(いしんすうでん)とも金地院崇伝(こんちいんすうでん)とも呼ばれます。

禁中並公家諸法度の内容

全部で17条にわたる禁中並公家諸法度。

第1条で天皇に対する規定をしました。

天子諸芸能のこと、第一に御学問なり。

その上で、親王(皇太子)の力を抑え、

摂家(関白・三公)の力を重視しました。

三公とは?

太政大臣・左大臣・右大臣のこと

太政大臣・左大臣・右大臣のこと

また、幕府は朝廷の監視につとめ、

公家の中から特定の人を武家奏伝(ぶけそうでん)として、

内情を報告させました。

公家の中から特定の人を武家奏伝(ぶけそうでん)として、

内情を報告させました。

紫衣事件

高僧にしか与えられないはずの紫色の衣を、

当時、朝廷が勅許料を得る目的で乱発しました。

それを江戸幕府が抑えました。

これに反発して譲位したのが、

後水尾天皇(ごみずおてんのう)です。

そして、即位したのが、徳川和子を母に持つ

女帝・明正天皇(めいしょうてんのう)です。

幕府の圧力に反発した

大徳寺の僧侶・沢庵(たくあん)が

出羽の上ノ山に流されました。

この一連の事件を

紫衣事件(しえじけん)といいます。

コメント