このように男女横並びに座ることが

できるようになったのも戦後教育からです。

今回は

五大改革のうちの1つ

「教育の自由化」についてお伝えします。

https://歴史総合.com/blog/2015/10/01/962

教職追放

1946年5月、日本政府に命じて教職追放を実施します。

軍国主義・超国家主義・国粋主義者・職業軍人の

先生は学校をやめさせられました。

修身・日本歴史・地理の停止

軍国主義的内容の割合が多かったために停止されました。

修身は徳育のようなもので、

日本歴史は皇国史観に基づいた歴史教育でした。

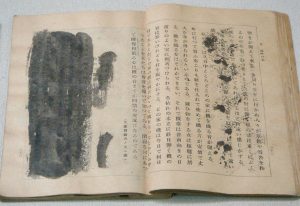

黒塗り教科書

戦争ワードを黒く塗りつぶし、別のものに置き換えられました。

戦艦を貨物船に置き換えたりしたのが例に挙げられます。

青空教室

空襲のために校舎が消失したため、

野外で授業が行われたところもありました。

それを青空教室といいます。

教育基本法・学校教育法

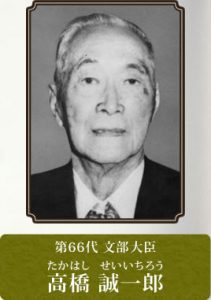

1947年制定。高橋誠一郎が文部大臣でした。

平和主義・個人の尊重・男女共学など、

戦後の教育理念を示した教育基本法が制定されます。

また、学校教育法により6・3・3・4制の新学制が生まれました。

社会科の誕生

修身や日本歴史、地理などにかわって社会科が生まれました。

「くにのあゆみ」「あたらしい憲法のはなし」という

教科書が刊行されました。

教育勅語の廃止

1948年、教育勅語が廃止されます。

教育委員会法

1948年制定。教育の地方分権をはかるために

教育委員会が都道府県・市区町村ごとに設置されました。

初めは選挙で委員を選ぶ公選制でしたが、

1956年に首長が選ぶ任命制となります。

社会教育法

1949年制定。

青少年教育や成人教育を行う

基礎となりました。

コメント