15代将軍徳川慶喜

就任

1866年、第2次長州戦争の最中、病弱だった14代将軍徳川家茂(とくがわいえもち)が亡くなりました。

その後、一橋慶喜が徳川慶喜(とくがわよしのぶ)と名を変え、15代将軍となりました。

敗戦濃厚だった第2次長州戦争を、

徳川家茂の喪のためという名目で、休戦します。

しかし、幕府の力の衰えを周囲の諸大名に感じさせ、

幕府の権威も無くなる出来事でした。

また、1866年には、攘夷運動を推し進めた孝明天皇も亡くなりました。

攘夷運動を推し進め、融通がきかなかった孝明天皇は、

倒幕派だった岩倉具視によって、毒殺されたという説もある。

幕府へのフランスの援助

フランス公使・ロッシュの協力をえた徳川慶喜は、

中央集権的な政治改革をするための制度改革と、

フランスから士官を招いて軍制改革を行いました。

幕府はフランスから援助を受け、

薩長はイギリスから力をかりました。

そのため、日本は英仏による植民地支配の可能性が上がりました。

英仏は植民地支配を巡ってインドやアメリカなどで戦争をしていたのです。

日本の植民地化を防ぐためには、政権を1つにする必要がありました。

土佐藩の進言

船中八策

土佐藩船「夕顔丸」で坂本龍馬が起草し、

土佐藩の大政奉還論などの素案になったもの。

- 大政奉還

- 上下両院の設置による議会政治

- 有能な人材の政治への登用

- 不平等条約の改定

- 憲法制定

- 海軍力の増強

- 御親兵の設置

- 金銀の交換レートの変更

大政奉還を進言

薩長による武力倒幕の機運が高まる中で、

土佐藩の後藤象二郎と坂本龍馬は、

土佐藩前藩主の山内豊信(やまのうちとよしげ/山内容堂/やまのうちようどう)を通じて、

徳川慶喜に倒幕派よりも先に、政権の奉還を行うように進めました。

その際、主張したのが、公儀政体論(こうぎせいたいろん)です。

公儀政体論

徳川家を含む、諸大名の合議による連合政権を作ろうというもの。

大政奉還

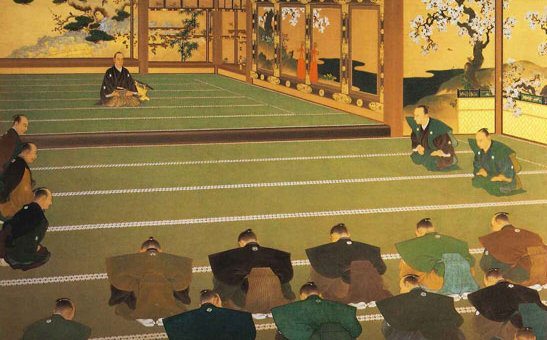

1867年10月14日、大政奉還の場所は二条城でした。

徳川慶喜が大名の前で、大名の前で、「大政奉還(たいせいほうかん)」を発表しました。

王政復古の大号令

討幕の密勅

1867年10月14日、大政奉還と同じ日、

朝廷内の急進派の岩倉具視(いわくらともみ)らと連携して、討幕の密勅を薩長両藩に出した。

その後、政局は、土佐藩の公儀政体論が台頭していく。

王政復古の大号令

公儀政体論を抑えて、政局の主導権を握るために、

薩長両藩の兵を集めて、12月9日政変を実行しました。

これが王政復古の大号令(おうせいふっこのだいごうれい)です。

幕府・摂政・関白の廃止

新政府は、幕府・摂政・関白を廃止します。

江戸幕府は滅びます。

三職の設置

新政府は天皇のもとに、

- 総裁

- 議定(ぎじょう)

- 参与

の三職を設置しました。

また、有栖川宮熾仁親王(ありすがわのみやたるひとしんのう)が総裁に就きました。

議定には、

- 松平慶永

- 山内容堂

ら10名が就きました。

参与には、

- 岩倉具視(公家)

- 西郷隆盛(薩摩藩)

- 大久保利通(薩摩藩)

- 後藤象二郎(土佐藩)

- 福岡孝弟(ふくおかたかちか/土佐藩)

- 木戸孝允

らが就任し、雄藩連合の体裁をとりました。

しかし、徳川家は入れませんでした。

小御所会議

その日の夜、京都御所の小御所(こごしょ)で、

三職による小御所会議(こごしょかいぎ)が開かれました。

徳川氏の処分が議論され、

徳川慶喜の内大臣の辞任と、

一部領地を召し上げることを決めました。

これを辞官納地(じかんのうち)といいます。

このため、徳川慶喜は大阪城へと引き上げ、

新政府と対決姿勢を鮮明にしました。

コメント